「最近はやりの電子ペーパーで業務効率を上げたいけれど、導入コストが心配!」そのような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

紙媒体の値札や案内板を利用していると、手間と費用がかかり続ける現状に課題を感じることが多いはずです。

そこで本記事では、これらの課題を解決する方法として注目される「電子ペーパー」の特徴、業界別の導入方法を解説します。

電子ペーパーにより、業務効率化やコスト削減が期待できるだけでなく、環境にも配慮した運用が可能です。

導入事例や選択肢の違いも詳しく解説し、初期投資をおさえたい方や試験導入を検討中の方に役立つ情報をお届けします。

一読すれば、電子ペーパーの可能性を理解し、自社に適した導入プランが見つかるかもしれません。

Table of Contents

電子ペーパーとは、紙のような自然な見え方をする省電力のディスプレイ技術で、現在さまざまな場面で活用されています。

詳しくは後述しますが、視認性のよさや低消費電力、表示内容をかんたんに変更できる点がメリットです。バックライトを必要としないため、目に優しく、電力を最小限におさえられます。

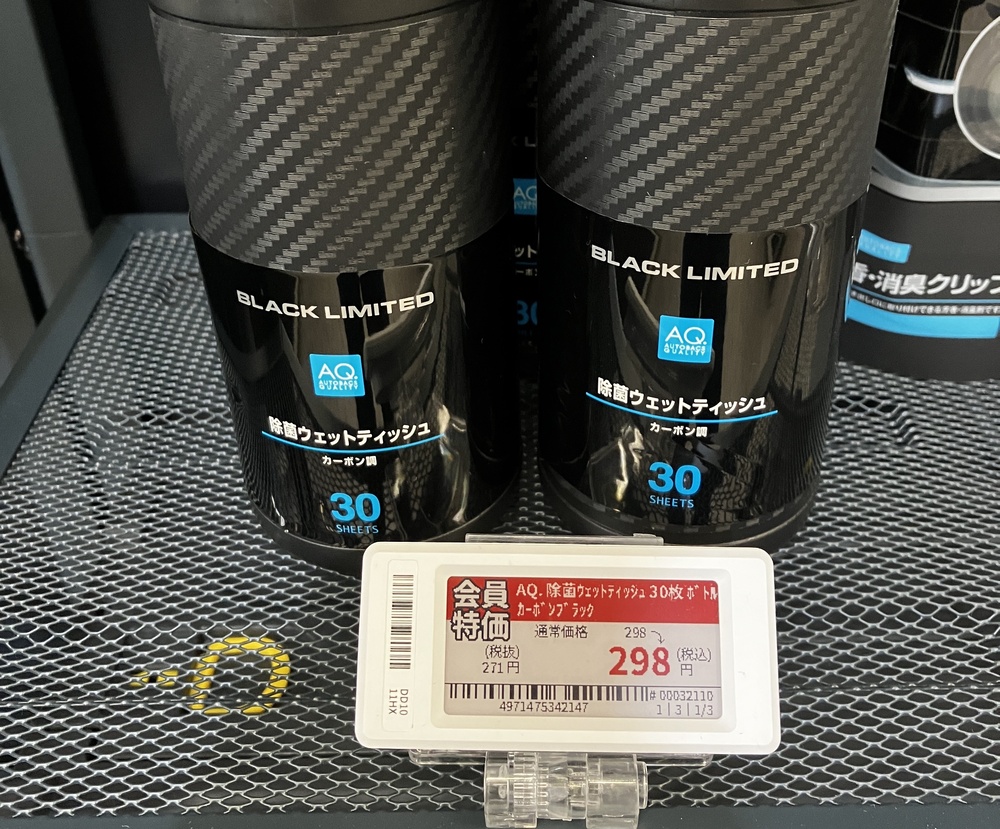

たとえば、スーパーでは値札として使用され、価格の変更作業を大幅に効率化するツールとして注目されています。製造業や物流業では、在庫管理に利用され、業務のスピードアップの要です。また、デジタルサイネージとして広告や案内表示にも利用され、環境配慮型の省エネ表示としても注目されています。

電子ペーパーはペーパーレス化や業務効率化を支える現代にあった先進的技術です。今後もさらに普及が期待されています。

関連記事:電子ペーパーとは?表示原理やメリット・デメリットを徹底解説

電子ペーパーの強みとなる特徴は大きく下記の4点あります。

それぞれ解説していきます。

画面を更新する際にのみ電力を消費するため、省エネルギーな点は大きな特徴です。

一度表示された内容は電力を必要とせずに維持できるため、液晶ディスプレイに比べてエネルギー効率が圧倒的に優れています。長時間の運用が可能で、バッテリー駆動が求められるデバイスや屋外での運用にも適しているといえるでしょう。

たとえば、電子書籍リーダーは、一度の充電で数週間から数か月使用できます。公共施設の案内板や店舗の電子棚札でも長期間電池交換を必要としない運用が可能です。

低消費電力はCO2排出量の削減や資源の節約にもつながり、運営側としても持続可能な社会や環境負荷軽減にも貢献することを訴求できます。

紙のような高い視認性をもつディスプレイ技術であるため視認性が非常に高いです。

電子ペーパーは、自然光を利用した反射型ディスプレイで、目に優しく情報をはっきりと表示できます。屋外でも光の反射や直射日光の影響を受けにくいため、液晶ディスプレイに比べても屋外で扱いやすいでしょう。バックライトを使用しないため、見る人にとってもブルーライトによる目の負担を軽減します。さらに、広い視野角をもつため斜めから見てもクリアに表示が確認できます。

公共施設の案内板や商業施設の価格表示に活用すれば、遠くからでも情報が見やすく、お客さんに正確な情報を伝えられるでしょう。

電子ペーパーはシンプルな構造により、薄くて軽量なため持ち運びがしやすい点も特徴です。

紙に近い薄さと軽さであるため、液晶や紙媒体と比べてもかさばりません。設置が容易で、移動や運搬の負担が少ない点も店舗運用では大きな利点です。

電子棚札やポスターとして使用される場合、棚や壁への取り付けがかんたんで、レイアウト変更時の移動もスムーズです。

電子ペーパーは表示内容の更新がかんたんで、遠隔での変更や一括管理ができるため運用の効率化が図れます。

管理システムを利用すると、表示内容をかんたんに更新可能です。価格表示やスケジュール、広告内容などを短時間で変更でき、表示内容の更新が多いケースに適しているでしょう。複数のディスプレイを同時に更新できるため、大規模な運用にも対応してくれます。

店舗の電子棚札では、最新の価格やプロモーション情報を即座に反映でき、紙の差し替え作業を完全にカットできます。公共交通機関の時刻表や路線情報に活用することも有効でしょう。

電子ペーパーにはさまざまなメリットがある一方で、導入を検討する際にはいくつか注意点もあります。

具体的な注意点は下記です。

それぞれ解説していきます。

電子ペーパーは優れた省電力技術をもつ一方で、表示内容に限界がある点に注意が必要です。用途によっては他のディスプレイ技術の方が適している場合もあります。

主流の電子ペーパーはモノクロ表示が中心なため、カラー対応モデルであっても液晶ディスプレイや有機ELほどの鮮やかさや色再現性にはおよびません。

また、更新速度が遅く、動きのあるコンテンツやアニメーションの表示には向かないこともあります。動画再生を求める用途には向かない商品が多いです。

効果を発揮するのは、商品価格表示やスケジュール案内など静的な情報の表示や低頻度の書き換えが求められる場面です。

電子ペーパーの特性を正しく理解し、用途に応じた選定を行うことが、導入の成功につながります。

導入には初期費用とランニングコストが発生します。事前に計画的な予算立てが重要です。

電子ペーパーの性能を最大限に引き出すためには、専用の管理システムや通信インフラとの連携が必要です。これらの環境を構築するには導入時にまとまった投資がかかせません。デバイスの購入費用は液晶ディスプレイに比べて高めであり、運用や保守のランニングコストも発生します。

たとえば、店舗で価格表示や商品案内に電子ペーパーを導入する場合、ディスプレイそのもののコストに加え、システムの構築費やメンテナンス費用が必要です。初期段階の運用ではサブスクリプション形式を採用するなど、コストをおさえる方法もあります。tagELの電子ペーパーであれば、1個からサブスク利用ができるため、小規模店舗から大規模店舗まで規模に合わせた調整が可能です。

電子ペーパーを導入する具体的なメリット・デメリットについて見てきましたが、ここからは下記の業界について導入事例について紹介していきます。

家電量販店では頻繁な価格変更が必要です。従来の紙値札では手間とコストが大きな課題でした。電子棚札を採用すれば、全国の全店舗で価格変更を一括で行え、従業員の負担を大幅に削減できます。また、QRコードで商品情報やレビューをリアルタイムで提供することも可能です。ある全国チェーンでは、電子棚札に表示されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、商品の評価や詳細なレビューを確認できる仕組みが導入されました。さらに、特定商品の取り置き機能やセール通知機能も追加し、顧客満足度の向上につなげています。

電子ペーパーを導入することで、業務効率化と顧客満足度の向上につながります。スーパーでは価格変動が頻繁で、紙の値札では更新作業に手間がかかるうえ、表示ミスのリスクもあります。電子ペーパーの電子棚札を導入すれば、価格変更を瞬時に反映でき、スタッフの負担軽減と価格誤表示の防止が可能です。

たとえば、大手スーパーではタイムセールや割引情報を電子棚札でリアルタイム表示することで、価格変更のミスが削減されました。

個人商店でも、電子ペーパーが店頭の情報発信に役立ち、顧客満足度の向上につながります。日替わり商品や特売情報の案内に適しています。もちろん商品の値札にも活用できるでしょう。手書きポップなどを作成する手間が省けるので、少ないスタッフでも効率化を図れるでしょう。

たとえば、地元のベーカリーやカフェでは、電子ペーパーでその日のおすすめ商品や季節限定メニューを表示することで、業務の効率化と同時にお客さんへの商品紹介が可能です。

物流・製造業の現場では情報共有の効率化と作業ミス削減につながります。

ピッキング作業や在庫管理、工程管理には正確な情報提供が不可欠です。従来の紙の指示書では、張り替えの手間や紛失のリスクが課題でした。電子ペーパーによるリアルタイムの情報更新で作業効率を大幅に向上させられます。

たとえば、ある製造工場では、電子ペーパーを用いて生産工程の進捗状況を即時表示し、不良品が発生した際の迅速な対策を可能にしました。また、ある物流センターはピッキングリストを電子ペーパー化し、ヒューマンエラーの大幅な削減に成功しています

美術館や博物館で電子ペーパーを活用することで、来館者への情報提供がスムーズになり、作品の魅力をより深く伝えることが可能です。

多言語表示やリアルタイム更新が可能なので、展示内容や館内案内をクリアに伝えられるだけでなく展示物の入れ替わりにも柔軟に対応できます。

展示物の詳細解説以外にも、館内インフォメーションやイベント情報をリアルタイムで届けられます。QRコードを表示すればオンラインショップやアンケートへの誘導にもつながるでしょう。

イベント会場での情報表示の効率化と来場者の利便性向上にも活用できます。イベント会場では、スケジュールや案内図、セッション情報の変更が頻繁に求められます。電子ペーパーは紙の差し替え作業が不要なため、運営スタッフの負担を大きく軽減可能です。

視認性が高く、屋内外で使えるのもイベント会場向きです。

たとえば、大規模な展示会では、電子ペーパーを用いたデジタル案内板が各ゾーンに設置され、セッションの時間変更や追加情報が即座に反映されました。また、QRコードを活用して、来場者が個人のスマートフォンで関連資料を確認できるようにし、紙資源の削減や来場者の満足度向上にもつながりました。

電子ペーパー・電子棚札のお問い合わせはこちら

電子ペーパーを導入していくにあたっては、大まかな順序は次のような流れです。

| 1 | 導入の計画 | 館内全体か特定エリアに限定するか等を決め、電子ペーパーのサイズや形状を選定したうえで、キャプションや値札など小規模から開始し、クラウド利用か自社サーバー構築かの運用方法を計画していきます。 |

| 2 | 電子ペーパーの設置 | キャプションや値札の交換作業を行います。導入コストをおさえたい場合はサブスクリプションを利用したり、基幹システムなしで運用可能なプランが効率的でしょう。 |

| 3 | 関連システムの設定 | サーバーやネットワークの設定、基幹システムとの連携、スタッフの操作トレーニングが必要です。専門的技術を要する作業は業者に依頼するのが効率的です。 |

また電子ペーパーをそろえる方法としては次の2種類の選択肢があります。

それぞれメリット・デメリットがあるので解説します。

購入の場合、電子ペーパーの種類やサイズ、必要枚数に応じてコストは大きく変動します。小型モデルであれば1枚あたり1,000〜2,000円程度ですが、大型は10万円を超える場合もあります。運用コストは低いものの、初期費用は高くなることが多いため、長期的な利用計画を立てることが必要でしょう。

小売店が棚札用途で電子ペーパーを購入する場合、商品数500点で1枚1,500円と仮定しても、導入コストは75万円に達します。

電子ペーパーを低コストで導入するなら、レンタル(サブスクリプションプラン)が有効です。

購入と異なり、レンタルやサブスクでは初期費用をおさえられ、月額料金で利用が可能です。不要になった際はかんたんに返却できるため、試験導入や導入規模を段階的に拡大したい場合に適しています。

小売店で電子棚札を導入する場合、たとえば1区画のみなど小規模でのレンタルからはじめることで、費用を月数千円〜数万円におさえつつ導入効果を検証していけます。

tagELでは1枚からのレンタルプランも提供しており、手軽に試せるのが強みです。また基幹システムと連携しなくても表示情報を更新できるので、導入までのスピードも早いです。

電子ペーパー・電子棚札のお問い合わせはこちら

本記事では電子ペーパーの導入についてメリット・デメリットや、業界別の事例について紹介してきました。

電子ペーパーは省電力で視認性に優れているだけでなく、どの業界でも業務効率化を躍進させています。

一方で導入時にはコスト面でのデメリットが課題となっています。

導入を検討する際は、レンタル(サブスクリプション)の検討がおすすめです。導入時のコストをおさえ、初期費用の大幅な削減・安価での導入が可能です。

tagELでは30日間の無料トライアル期間があるため、はじめての導入でも、費用対効果をしっかりと確かめながら検討していけます。

また、本体はサイズにかかわらず10個まで無償提供させていただいております。

電子棚札の導入をご検討の際はぜひtagELにご相談ください。

お問い合わせ

サービスに関するお問い合わせ・ご相談は、こちらよりお問い合わせください。

お電話でも承っております。

お電話の際、ガイダンスが流れますので「6番(その他)」を選択し、「tagELについての問合せ」とお伝えください。

この記事を書いた専門家(アドバイザー)

著者情報 tagel